公開展示「貸鍬(かしぐわ)」って知っていますか?【当館所蔵・国登録民俗文化財の紹介】

雪国・越後が育んだ農具のレンタルシステム

鍬は、農家の必需品です。不思議なことに本県上・中越地方の農家では、この重要な鍬を自家では所有せず、鍛冶屋から貸し出してもらう「貸鍬(かしぐわ)」という慣行を江戸時代から続けてきました。

鍛冶屋は、農閑期になると貸し出し料として米(戦後は現金)を回収するとともに、必要があれば傷んだ刃先などを随時修理(メンテナンス)して、また翌春に農家へ貸し出します。積雪期に鍬を使用できない当地の農民にとって、むしろ合理的なレンタルシステムであったと言えます。

2011年3月、当館所蔵の貸鍬関係資料266点が「越後の貸鍬用具」として国の登録有形民俗文化財に指定されました。

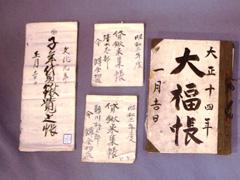

貸鍬帳

貸鍬に鍛冶屋の銘を打つ

貸鍬調査のこれまで

市立博物館では、1987年の特別展「柏崎の職人」を手始めに、貸鍬に関する調査と用具の収集・整理を継続的かつ集中的に行ってきました。

調査に関しては、1997年に新潟県内の貸鍬に関する調査報告書『貸鍬慣行』を刊行しており、これは日本における貸鍬慣行の詳細な調査報告書としては唯一のものです。

用具の収集・整理に関しては、極めて困難な作業でした。通常、貸鍬を行う鍛冶屋は廃業する際に貸鍬帳を燃やし、貸鍬を農家に譲り渡してしまうことが多いためです。2009年秋以降、文化庁の助言と指導を受け、あらためて追加調査と資料収集を精力的に行ってきました。

4半世紀に及ぶ地道な調査・研究・収集作業が実を結び、一定量の収集・保管・整理をみるに至り、新潟県内では初めて、国の登録有形民俗文化財となりました。

補充調査を行っている様子(2010年9月、長岡市の白井鍛冶屋)

文化庁担当技官の確認調査(2010年8月、市立博物館)

中栄鍛冶屋にて(2010年3月、小千谷市片貝)

参考資料

新登録の文化財(文化庁文化財部執筆):「月刊文化財」570号(第一法規・2011年3月1日刊より) (PDFファイル: 542.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 博物館 文化学芸係

〒945-0841

新潟県柏崎市緑町8番35号

電話:0257-22-0567/ファクス:0257-22-0568

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日