流れ星を見つけよう

天文現象の中でも人気の流れ星。流れ星に3回お願い事を唱えると叶うという言い伝えが有名ですね。

「流れ星を見たいけれど、見つけられない…。そもそも、流れ星ってなに?」

今回は、夏の夜空をより楽しむために、流れ星について学びましょう。

流れ星の正体は?

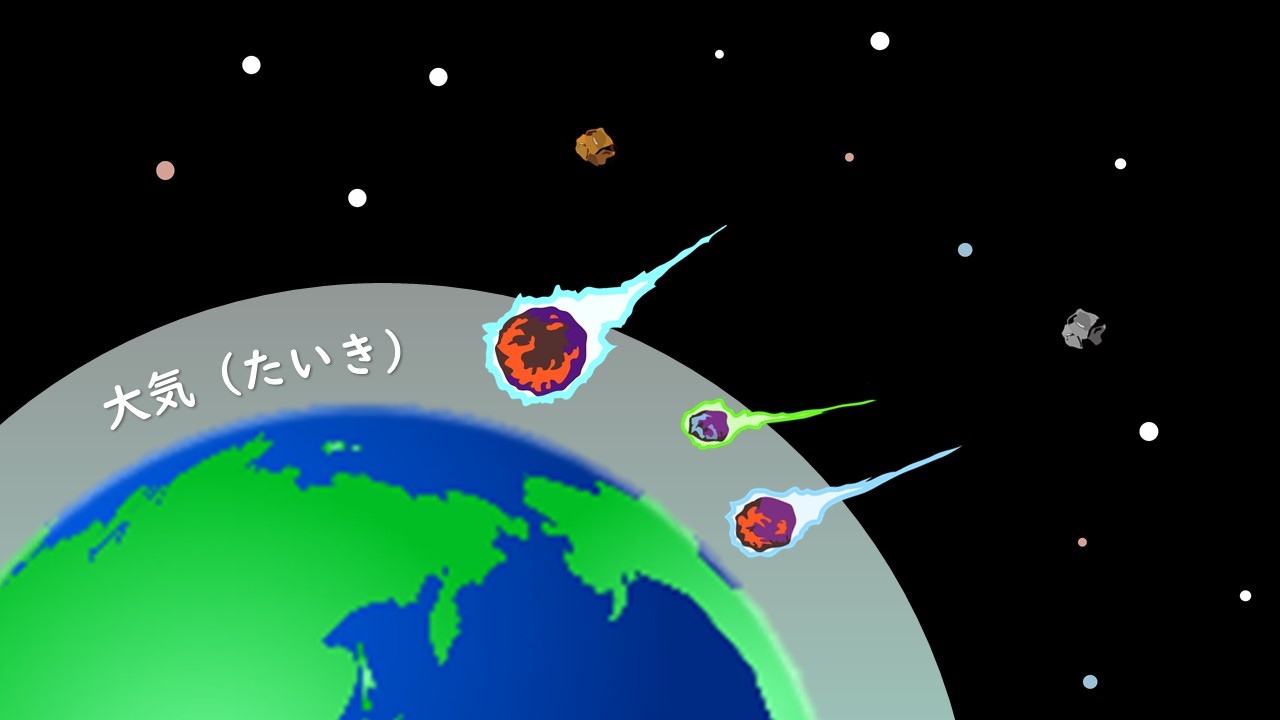

流れ星の正体は、宇宙にある岩石やチリです。

宇宙には小さな岩やチリ(微粒子)がたくさんあります。この岩やチリが、地球の大気にぶつかって燃えるときに光を放ちます。これが、地球から流れ星となって見えるのです。

実はこの現象、見えないだけで1日に2兆回も起こっているといわれています。流れ星はなかなか見られないようなイメージがありますが、夜空のどこかで必ず流れているようです。

流星群がチャンス!

いつ、どこから流れてくるかわからないとやっぱり見つけるのは至難の業・・・な感じがします。

それなら、流星群がねらい目です。

2020年7月に柏崎市青海川で撮影されたネオワイズ彗星(撮影:佐藤俊男)

流星群の元になるのは、彗星(すいせい)という天体です。この彗星も地球と同じように太陽の周りを周っています。彗星は「汚れた雪だるま」に例えられることがありますが、主に岩や氷でできています。彗星が太陽に近づくと、岩や氷が熱で蒸発され、まき散らされます。彗星の通り道は、チリだらけなんです。

彗星は、その見た目から「ほうき星」とも呼ばれますが、掃除をするどころか散らかしながら宇宙を旅しているんですね。

この彗星の通り道に地球が入ると、まき散らされたチリが、大気に突っ込み流星となって現れます。これが流星群です。

彗星の通り道に地球が入る時期は決まっているため、流星群が見られる時期は事前に知ることができます。

また、流星群の流れ星はある1点から飛んでくるように見えます。この1点を放射点といい、放射点がある方向の星座の名称をとって、「〇〇座流星群」と呼んでいます。

今年の8月12日は「ペルセウス座流星群」の極大日

ペルセウス座流星群は、晴れていれば、必ずたくさんの流れ星が見られるのでおすすめです。空の暗い場所なら1時間に30個程度は流れ星が見ることができます。

放射点はペルセウス座。極大の8月12日午後10時ころは北東の低い空に見えます。放射点は低いのですが、月が昇る前なので、たくさんの流れ星を見つけられる可能性があります。

画像は当館プラネタリウム

新潟では、午後11時16分に下弦の月と呼ばれる半月が、東の空から昇ります。夜中に観測するなら、お月さまを背にして眺めてみましょう。

今年の8月12日は、木星や土星、火星も見えるので、にぎやかな夏の夜空も楽しめます。

流れ星を見つけるポイント

- ねらい目は、8月12日の午後10時から8月13日にかけて

- 見つけられなくても、最低15分は夜空を眺めてみる

- 月が昇ってきたら、月を視界にいれないように観測する

- 夜は気温が下がるので、観測するときは羽織るものを持っていく

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 博物館 文化学芸係

〒945-0841

新潟県柏崎市緑町8番35号

電話:0257-22-0567/ファクス:0257-22-0568

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年08月07日