新潟県中越沖地震の概要と対応

新潟県中越沖地震の概要

- 発生時刻:2007年7月16日(月曜日)午前10時13分

- 地震規模:マグニチュード6.8:最大震度6強

- 震源地:新潟県上中越沖 深さ17キロメートル、北緯37度33.4分、東経138度36.5分(発電所と震源との距離:約23キロメートル、震央距離:約16キロメートル)

- 各地の震度

- 震度6強:新潟県長岡市、柏崎市、刈羽村、長野県飯綱町(計測震度:旧柏崎市6.3、旧西山町6.2、旧高柳町5.6)

- 震度6弱:新潟県上越市、小千谷市、出雲崎町

- 震度5強:新潟県三条市、十日町市、南魚沼市、燕市

地震時の発電所の状況

地震時

- 2号機:起動操作中自動停止→冷温停止へ

- 3号機、4号機、7号機:運転中自動停止→冷温停止へ

- 1号機、5号機、6号機:定期点検中

止める、冷やす、閉じ込める、必要な電源という重要な安全確保機能は維持された

地震当初のトラブル

- 1~7号機:原子炉建屋オペレーティングフロアへの使用済燃料プール水などの溢水

- 3号機:所内変圧器の火災(7月16日の午前10時15分発見、午後0時10分鎮火確認)

- 6号機:極微量の放射性物質の海への放出(7月16日確認)、原子炉建屋天井クレーンの動力伝達継手部破損

- 7号機:極微量の放射性物質の大気への放出(7月17日検出確認、7月18日放出源停止)

6・7号機で放出された放射性物質の量は極微量で全く問題なく、健康への影響もない県原子力発電所周辺環境監視評価会議委員により評価されています。

柏崎刈羽原子力発電所での地震観測記録:設計時の想定を大きく超える揺れを観測

| 観測値 | 南北方向 | 東西方向 | 上下方向 |

|---|---|---|---|

| 1号機 | 311(設計時の想定加速度値:274) | 680(設計時の想定加速度値:273) | 408(設計時の想定加速度値:235) |

| 2号機 | 304(設計時の想定加速度値:167) | 606(設計時の想定加速度値:167) | 282(設計時の想定加速度値:235) |

| 3号機 | 308(設計時の想定加速度値:192) | 384(設計時の想定加速度値:193) | 311(設計時の想定加速度値:235) |

| 4号機 | 310(設計時の想定加速度値:193) | 492(設計時の想定加速度値:194) | 337(設計時の想定加速度値:235) |

| 5号機 | 277(設計時の想定加速度値:249) | 442(設計時の想定加速度値:254) | 205(設計時の想定加速度値:235) |

| 6号機 | 271(設計時の想定加速度値:263) | 322(設計時の想定加速度値:263) | 488(設計時の想定加速度値:235) |

| 7号機 | 267(設計時の想定加速度値:263) | 356(設計時の想定加速度値:263) | 355(設計時の想定加速度値:235) |

原子炉建屋最下階の最大加速度(単位:ガル)

市の当初の対応

平成19(2007)年7月16日

- 午前10時13分:地震発生

- 午前10時37分:東京電力からの第1報(登庁途中の防災・原子力課職員の携帯電話へ)

- 午前10時50分:防災行政無線で市民に広報(第1報)【原子力発電所は全号機停止】

- 午前10時53分:市災害対策本部設置

- 午前11時ころ:市長へ知事から電話。地震、原発対応などについて情報交換

- 午前11時25分:防災行政無線で市民に広報【3号機変圧器から出火、放射能の心配なし】

- 午前11時58分:東電からファクスによる報告(ファクス第1報)

- 運転・起動中の2・3・4・7号機が自動停止

- 午前11時30分現在軽傷者4名

- 3号機所内変圧器から火災発生、消防により消火活動中

- 外部への放射能漏れはない

- 午後0時25分:防災行政無線で市民に広報【3号機の火災鎮火】

- 午後6時58分:東電から通報(6号機非管理区域の漏えい水に放射能があることを確認(午後6時20分確認))

- 午後8時31分:東電から通報(上記漏えい水が海に放出されていたことを確認(午後8時10分確認))

平成19(2007)年7月17日

- 午後1時56分:東電から通報(7号機の主排気筒からヨウ素他を検出(週1回の定期測定))

平成19(2007)年7月19日

- 午後1時25分:防災行政無線で市民に広報(午後7時にも繰り返し)

- 発電所は全号機停止中

- 消防法に基づく危険物施設の使用停止命令

- 安全協定に基づく措置要求

- 海水・空気から放射性物質は検出されず

安全協定に基づく安全確保の要請(7月17日)

- 発電所の耐震安全性の確認:断層など可能な限り調査を実施し、安全性の評価を行うこと

- 運転再開には、安全性を地域に説明し了解を得ること

消防法に基づく危険物施設の緊急使用停止命令(7月18日)

国に対して次の3点を強く要望

- 震源地である海域断層について国が責任を持った調査および評価

- 被災した原子力発電施設の徹底した調査と納得できる評価

- 新耐震設計審査指針の見直しの必要性の有無の検討

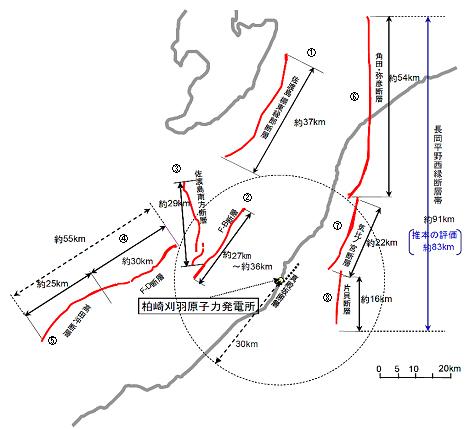

活断層の評価結果

F-B断層の地震動が想定を上回った原因

- 震源特性の影響により敷地の地震動が平均的な地震の1.5倍程度大きかった。

- 広域的な地下構造の影響により敷地の地震動が平均的な地震の2倍程度大きかった。

- 1号機では敷地直下浅部の褶曲構造により2倍程度の増幅。

- 設計時にF-B断層を活断層として考慮していなかったこと。

| 断層名 | 長さ | 地震規模 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 佐渡島棚東縁断層 | 約37キロメートル | マグニチュード7.4 | - |

| F-B断層 | 約36キロメートル | マグニチュード7.0 | 不確かさを考慮 |

| 佐渡島南方断層 | 約29キロメートル | マグニチュード7.3 | - |

| F-D断層 | 約30キロメートル | マグニチュード7.3 | F-D断層と高田沖断層の同時活動性を考慮すると断層長さ55キロメートル、地震規模マグニチュード7.7 |

| 高田沖断層 | 約25キロメートル | マグニチュード7.2 | F-D断層と高田沖断層の同時活動性を考慮すると断層長さ55キロメートル、地震規模マグニチュード7.7 |

| 断層名 | 長さ | 地震規模 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 角田・弥彦断層 | 約54キロメートル | マグニチュード7.7 | 角田・弥彦断層および気比ノ宮断層、片貝断層の同時活動性(長岡平野西縁断層帯)を考慮すると断層長さ91キロメートル、地震規模マグニチュード8.1 |

| 気比ノ宮断層 | 約22キロメートル | マグニチュード7.1 | 角田・弥彦断層および気比ノ宮断層、片貝断層の同時活動性(長岡平野西縁断層帯)を考慮すると断層長さ91キロメートル、地震規模マグニチュード8.1 |

| 片貝断層 | 約16キロメートル | マグニチュード6.8 | 角田・弥彦断層および気比ノ宮断層、片貝断層の同時活動性(長岡平野西縁断層帯)を考慮すると断層長さ91キロメートル、地震規模マグニチュード8.1 |

基準地震動

| 基準地震動 | 1~4号機 | 5~7号機 |

|---|---|---|

| Ss-1(F-B断層・応答スペクトル) | 水平:2,300 鉛直:1,050 |

水平:1,050 鉛直:650 |

| Ss-2(F-B断層・断層モデル) | 水平:1,703 鉛直:510 |

平:1,209 鉛直:466 |

| Ss-3(長岡平野西縁断層帯・応答スペクトル) | 水平:600 鉛直:400 |

水平:600 鉛直:400 |

| Ss-4(長岡平野西縁断層帯・断層モデル) | 水平:589 鉛直:314 |

水平:826 鉛直:332 |

| Ss-5(長岡平野西縁断層帯・断層モデル:傾斜角35度) | 水平:554 鉛直:266 |

水平:664 鉛直:346 |

| 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機 | 6号機 | 7号機 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基準地震動Ss | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,209 | 1,209 | 1,209 |

| 旧指針の基準地震動S2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

| 中越沖地震時の推定解放基盤表面での加速度(はぎとり波) | 1,699 | 1,011 | 1,113 | 1,487 | 766 | 539 | 613 |

| Ssによる建屋基礎版上の加速度 | 845 | 809 | 761 | 704 | 606 | 724 | 738 |

| 中越沖地震時の建屋基礎版上の加速度 | 680 | 606 | 384 | 492 | 442 | 322 | 356 |

| 耐震補強工事用地震動(建屋基礎版上の値) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

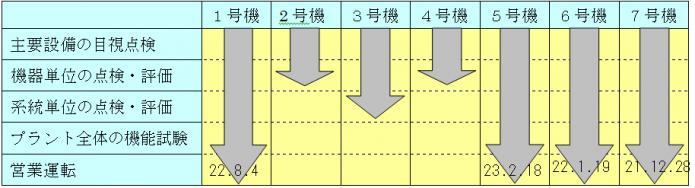

調査・点検・評価状況

施設の健全性と耐震安全性について、東京電力が点検・評価などを行い、その結果について原子力安全・保安院の審議会、原子力安全委員会および新潟県技術委員会でチェックを行っていますが、2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、点検・評価中の2・3・4号機についての国の審議が中断しており、東京電力による点検は行われていますが、系統試験は中断しています。

なお、原子力安全・保安院および原子力安全委員会に替って設置された原子力規制委員会において、福島第一原子力発電所事故を踏まえ策定した新たな規制基準に基づき、今後あらためて全号機で評価が行われることになります。

施設健全性について

中越沖地震で柏崎刈羽原子力発電所の建物・構築物および機器は設計時の想定を超えた地震力を受けました。そのため、それらが地震で損傷を受けていないか、要求される性能に影響を与えていないか、点検および応力解析により健全性評価が実施されています。

健全性評価は、東京電力が計画書に基づき、建物・構築物および施設(機器単位、系統単位、プラント全体)について号機毎に実施し、その状況については原子力安全・保安院の審議会、原子力安全委員会および新潟県技術委員会でチェックされます。

7・6・1・5号機については下記の耐震安全性評価も踏まえ、運転を続けるに当たって安全性に問題ないとの評価が出され、それぞれ営業運転に移行しました。現在は定期検査中です。

なお、原子力安全・保安院および原子力安全委員会に替って設置された原子力規制委員会において、福島第一原子力発電所事故を踏まえ策定した新たな規制基準に基づき、今後あらためて全号機で評価が行われることになります。

耐震安全性について

2006年度に改訂された耐震設計審査指針(新指針)に基づき、既設の原子力施設は耐震安全性について再評価(バックチェック)が行われています。

柏崎刈羽原子力発電所においても新指針に基づき、発電所周辺の地質調査が行われている途上で中越沖地震を被りました。

東京電力では中越沖地震で得られた新たな知見を踏まえた地質調査に基づき、上記のとおり耐震上考慮すべき活断層を決定し、それに基づき基準地震動を策定しました。

また、既設の発電所施設・設備については必要な耐震補強を行った上で基準地震動に基づく耐震安全性の評価を実施しており、7・6・1・5号機については耐震安全性に問題ないとの評価が出されました。

国の対応

中越沖地震により、運転・起動中の号機は設計通りに安全に自動停止し、「止める」「冷やす」「閉じ込める」という安全確保上重要な機能は正常に働き、また、安全上重要な設備に大きな損傷は見られませんでした。しかし、設計時の想定を大きく超える地震動の原因究明、発電所施設の健全性の確認が必要であり、また、事業者の自衛消防体制、事業者から国などへの情報連絡体制および国・事業者から地元に対する情報提供の在り方などの課題が明らかになりました。

このような問題を受け、経済産業省は東京電力に対して地震観測データの分析と安全上重要な設備の耐震安全性の確認を、原子力事業者に対して自衛消防体制の強化、迅速かつ厳格な事故報告体制の構築、国民の安全を第一とした耐震安全性の確認を指示しました。また、専門家からなる「中越沖地震における原子力施設に関する調査・対策委員会」を設置(当市の副市長も委員として参加)し、

- 地震発生時の原子力事業者による自衛消防体制、情報連絡体制および地元に対する情報提供の在り方

- 中越沖地震から得られる知見を踏まえた耐震安全性の評価

- 中越沖地震発生時における原子炉の運営管理の状況と設備の健全性および今後の対応

について検討を開始しました。

その結果、地震発生時の運営管理に関する評価結果、自衛消防および情報連絡・提供に関する報告書をとりまとめました。

また、中越沖地震で得られた知見を踏まえた新しい基準地震動は妥当であり、7・6・1・5号機の設備健全性および耐震安全性に問題ないとの評価をとりまとめました。

東京電力の対応

- 自衛消防体制の整備(自衛消防隊、消防車の配備など)

- 地震直後、主要機器について専門家がチェック→重大な損傷はなし

- 敷地・敷地周辺の地質調査、それに基づく基準地震動の策定

- 点検・評価計画に基づく設備健全性の点検・評価(機器単位、系統単位、プラント全体の機能試験)

- 耐震補強工事:建屋基礎版上で1,000ガル

- 新基準地震動に基づく耐震安全性評価

- 地震により被害を受けた施設の補修・復旧

- 取り組み状況について、適宜、地元住民・議会へ説明

自治体の対応(新潟県・柏崎市・刈羽村)

発電所への立入調査、状況確認

- 2007年7月17日:地震後の発電所の状況および変圧器出火の状況を確認

- 2007年7月21日:放射線測定データの確認、放射性物質漏れの現場を立入調査(評価会議委員同行)

- 2007年7月28日:使用済燃料プール水の溢水事象を立入調査(技術委員会委員同行)

- 2007年8月1日~2日:発電所の被害、主要機器の状況などについて調査(技術委員会委員同行)

その後も月例状況確認やトラブル発生時には状況確認などを行っています。

要請

- 2007年7月17日:知事・市長・村長が東京電力社長に対して柏崎刈羽原子力発電所の安全性の確保についての措置要求(耐震安全性の確認、運転再開前の事前了解)

- 2007年7月18日:市長が柏崎刈羽原子力発電所長に対し、消防法に基づく危険物の使用停止命令

- 2007年7月23日:全原協が国に対して原子力発電所の耐震安全性確保に関する申し入れ

- 2007年8月6日:市長・村長他 首相に柏崎刈羽原発の安全・安心の徹底と原子力行政の信頼回復などを要請

- 2008年7月10日:市長・議長 国へ柏崎刈羽原発の安全確保、震災復興への財政支援などを要望

新潟県技術委員会

中越沖地震で明らかになった課題に対応するため、技術委員会の委員を拡充するとともに、「設備・耐震」、「地震・地質」の2つの小委員会を設置し、専門家がさまざまな立場から掘り下げた議論を行っています。

地震、地質・地盤に関する小委員会では敷地・敷地周辺の地質調査結果および中越沖地震で想定を超える揺れとなった原因、基準地震動の策定などについて審議を進め、2009年2月に論点を整理しました。

設備健全性、耐震安全性に関する小委員会では点検・評価の進んだ7号機を中心に地震後の施設・設備の健全性、新基準地震動に対する耐震安全性について審議を進め、2009年3月に論点を整理しました。

技術委員会では2009年4月に両小委員会の論点の整理(委員の意見が一致せず、論点として残ったもの)に対してそれぞれ問題ないとの見解を示しました。

その後も主に設備・耐震小委で各号機の設備健全性・耐震安全性などについて審議を進め、それを元に技術委員会では7・6・1・5号機の営業運転に安全上の問題はないとの評価をしました。

残る2・3・4号機については福島第一原子力発電所事故により審議が中断しています。

原子力耐震・構造研究センター

柏崎市は中越沖地震の経験を活かすべく発電所の耐震安全性に係る研究の継続と柏崎地域への研究機関の整備を国へ要望していましたが、国ではこの要望に応え、新潟工科大学に「原子力耐震・構造研究センター」を建設、2010年11月24日に竣工しました。

研究センターでは、独立行政法人原子力安全基盤機構(JNES)(注釈)、新潟工科大学、東京電力株式会社の産官学が連携して原子力施設の安全性と信頼性を高めるために、最先端の耐震安全に係る研究を実施し、世界に情報発信をする役割を担うと共に、人材育成や地元産業の振興にも貢献することが大いに期待されるものです。

研究センターの管理・運営、研究活動の推進・調整を行うため、2009年12月に三者による研究協議会を発足、併せて外部有識者が研究活動への助言・指導を行う研究委員会も発足しました。

なお、JNESでは中越沖地震における地盤増幅特性を解析・検証するため、新潟工科大学敷地内に3,000メートル級の大深度ボーリング調査により深部地震動観測を行い、センター内に設置したJNES柏崎耐震安全センターにおいて他機関の地震観測データと共に地震観測ネットワーク拠点による収集・分析が行われました。(2017年3月末で観測システム廃止)

さらに研究成果を国内外に発信するため、下記事業が開催されました。

- 2010年11月:第1回柏崎国際原子力耐震安全シンポジウム

- 2011年12月:IAEA国際耐震安全センター特別拠出金プロジェクト・外的事象における公衆とのコミュニケーションに関するワークショップ

- 2012年11月:第2回大深度地震観測とその活用に関する国際ワークショップ

(注釈) 独立行政法人原子力安全基盤機構(JNES)は2014年3月1日、原子力規制庁に統合されました。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 防災・原子力課 原子力安全係

〒945-8511

新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階

電話:0257-21-2323/ファクス:0257-21-5980

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年04月01日