住宅用火災警報器の設置・維持管理は大丈夫ですか?

住宅用火災警報器は、24時間休むことなく皆さんの住宅を監視しています。

古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知することができなくなるため、設置から10年を目安に取り替えましょう。また、日ごろの維持管理を行いましょう。

(注意)平成23(2011)年に住宅用火災警報器の設置が義務化(既存住宅を含む)されました。

いざというときに頼れるお手柄事例

- 事例1:ガスコンロに鍋をかけたまま、来客と話し込んでいると警報音が鳴った。ガスコンロの火を止め建物に被害がなかった。

- 事例2:たばこの火が布団に落ちたことに気付かず眠っていたが、警報音がなり、すぐに消火することができた。

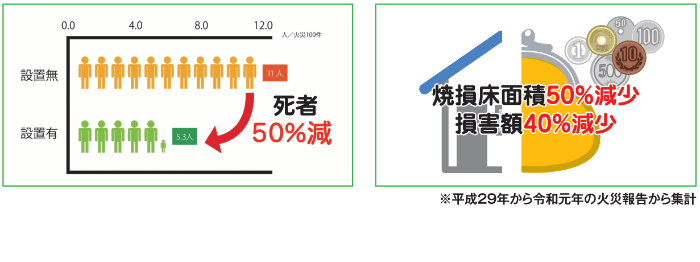

住宅用火災警報器の設置効果

住宅用火災警報器を設置することで火災による死者の数は、住宅火災100件あたり50%減少しました。

平成29(2017)年~令和元(2019)年の統計調査によると、火災による建物への被害も50%減少し、損害額は40%減少しています。

参考:総務省消防庁

定期的にお手入れと、点検・確認をしましょう

住宅用火災警報器は、ホコリなどが付くと感知しづらくなります。定期的に、清掃しましょう。

また、以下のような場合は、住宅用火災警報器を取り替えましょう。

- 電池切れ

- 故障のメッセージが流れる

- 警報音が鳴らない

- 設置から10年が経過している(設置時に記入した「設置年月」または本体に記載されている「製造年月」でおおよその設置年数が分かります。)

点検や取り替えの際は、転倒や転落に十分注意してください。

点検方法

住宅用火災警報器の点検用ボタンを押したり、ひもを引いたりして、警報音がなるか確認してください。

確認方法

住宅用火災警報器の裏面や側面に表示された設置年月や製造年月を確認してください。

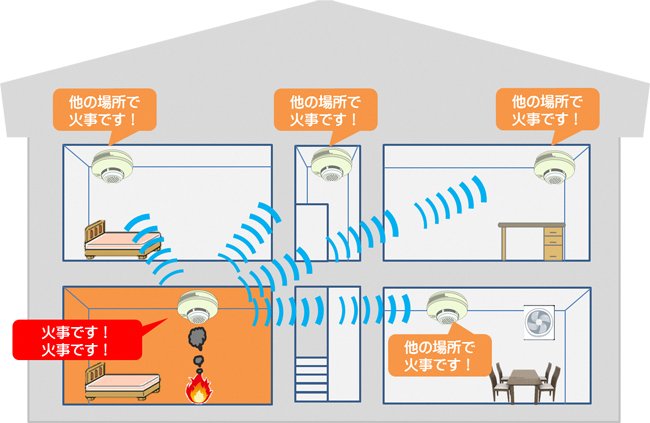

取り替える際は連動型住宅用火災警報器を!

単独型住宅用火災警報器は、火災を感知した警報器のみが鳴ります。他の部屋で鳴った警報音は、大声で話していたり、テレビなどを見ていたりすると気付かないことがあります。

連動型住宅用火災警報器は、作動した警報器から他の警報器へ連動させて警報を鳴らし、火災発生にいち早く気づくことができます。

設置と取り替える際の注意点

住宅用火災警報器は基本的に全ての寝室と、2階以上に寝室がある場合は階段上部に煙式感知器の設置が必要です。

また、寝室が無くても4畳半以上の部屋が同一階に5部屋以上ある場合は、廊下にも煙式感知器の設置が必要です。

住宅用火災警報器の設置場所 (PDFファイル: 147.1KB)

また、感知器を設置する位置も定められています。

天井に設置する場合

壁・はりから0.6メートル以上離れた所に設置すること

壁に設置する場合

天井から0.15メートル以上、0.5メートル以内の所に設置すること

エアコンや換気口などの空気吹き出し口付近に設置する場合

吹き出し口から1.5メートル以上離れた所に設置すること

広報用映像

消防庁ホームページで、住宅用火災警報器の広報映像を公開しています。10分程度の本編のほか、3分程度のダイジェスト版があります。

ぜひご覧ください。

忘れていませんか?火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換|消防庁ホームページ

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034

新潟県柏崎市三和町8番51号

電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年06月19日