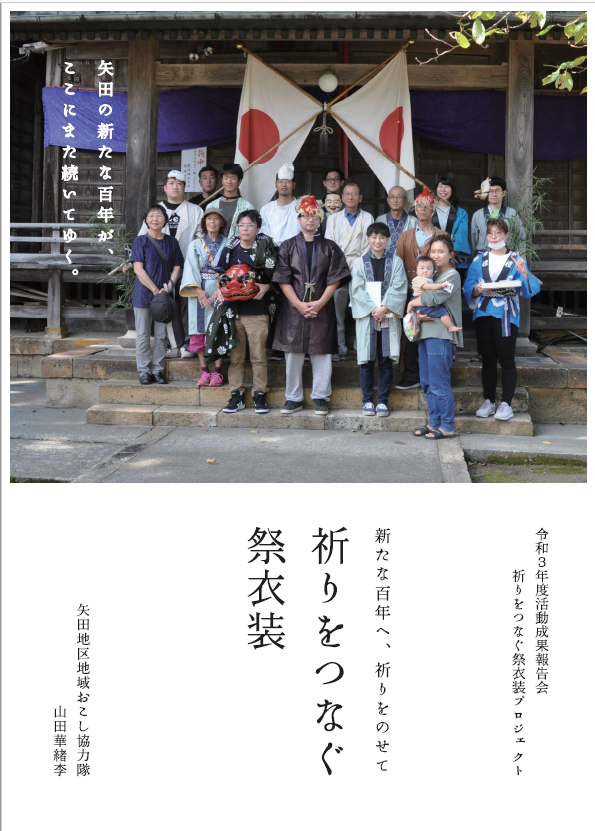

祈りをつなぐ祭衣装プロジェクト(矢田集落_山田華緒李)

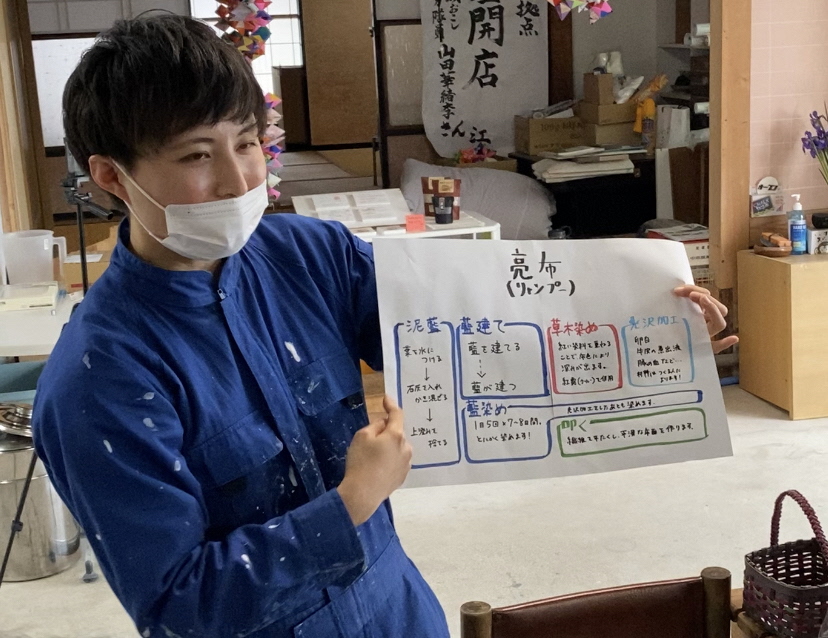

プロジェクト説明中の山田隊員

中通地区矢田の地域おこし協力隊員が、祭衣装を住民みんなの手で作り上げるプロジェクトを企画し、令和3(2021)年5月から活動を行いました。

地域行事を次世代へ受け継ぐため「地域行事の再興と継承」のシンボルとなるような祭り衣装を、中国伝統の布「亮布(リャンプー)」を使って、住民一丸となって作り上げました。

プロジェクトの軌跡をまとめた動画・冊子

動画「祈りをつなぐ祭衣装 ―新たな百年へ、祈りをのせて」

矢田地域の住民と協力隊が一丸となって作り上げた祭衣装ができるまでの様子を動画にまとめました。

地域住民へのインタビューを交えて、地域に対する想いや昔の矢田を懐かしむ様子が感じられる、心温まる矢田らしい動画になっていますのでご覧ください。

【制作:矢田地域おこし協力隊 山田華緒李】

YouTube「祈りをつなぐ祭衣装 ―新たな百年へ、祈りをのせて」

冊子「祈りをつなぐ祭衣装」

動画では伝えきれなかった地域住民からのインタビューをまとめました。

【制作:矢田地域おこし協力隊 山田華緒李】

【冊子】祈りをつなぐ祭衣装 (PDFファイル: 11.1MB)

なぜ矢田で亮布(リャンプー)?

亮布とは

ピカピカに光る亮布

亮布(リャンプー)とは、中国西南の少数民族(ミャオ族・トン族・ハニ族)の作る藍染の布のことです。

独特な紅色味と金属的な光沢を持ち、祭礼衣装に使われる素材として、今なお伝統的に作り続けられています。

亮布は、何度も藍染加工した布に、牛の膠(にかわ)や卵白を塗り、叩くことによってピカピカの布になります。

亮布と矢田の共通点

矢田住民のお茶のみの様子

矢田には若手が少なく、現在は長寿会の皆さんを中心に祭りが行なわれています。

亮布が伝わる中国の農村も同様に、担い手の高齢化が進んでいます。

矢田も中国の農村も「伝統の継承」がキーワードであり、私たちが今後向き合わなくてはならない課題の一つです。

このプロジェクトでは、矢田の皆さんの想いがひとつになることを目指すとともに、ひとりひとりが「受け継ぐこと」「受け継がれること」について考えるきっかけを作り出すことができるのではないかと考えます。

矢田の皆さんで築き上げてきたさまざまな伝統を未来に残していく、その第1歩となれることを期待しています。

プロジェクトの内容

見どころ

プロジェクトチラシ

- 祭り衣装に使う布は、染液作りから染色作業、仕立てまでの全てを、住民の手で行います。

- 衣装の素材には「亮布(リャンプー)」と呼ばれる中国西南の少数民族の伝統染色技法をまねた特殊な染めを行います。

- 完成した衣装は10月の秋季例大祭で披露します。

スケジュール

染色作業

伝統染色に詳しい青木正明さん(京都光華女子大学短期大学部)と沖縄の藍師・池原幹人さん(藍ぬ葉ぁ農場)に、Web会議を通じて助言・協力をいただきながら作業を進めます。

会場は、いずれも矢田屋(柏崎市矢田1964-1)です。

- 草木染作業:令和3(2021)年6月13日(日曜日)

- 藍染作業:令和3(2021)年6月14日(月曜日)、6月15日(火曜日)

(注意)作業内容は変更する場合があります。

縫製作業

衣装の型を作成し、住民の皆さんと縫製を行い仕立てます。

可能な範囲で、手縫いでの工程も考えています。

- 令和3(2021)年7月~8月

秋季例大祭

完成した衣装を奉納し、祭り衣装を着て秋季例大祭を行います。

- 令和3(2021)年10月11日(月曜日・祝日)

5月までに実施したこと

泥藍づくり

藍の葉から泥藍(染料の素になる物質)をつくる作業をしました。

藍の液のかき回し作業は体力を使うため、住民が交代で行い、薄緑色の液が藍色に変化する様子を楽しみました。

藍の葉を取り出し泥藍の抽出作業

泥藍を撹拌する様子

藍を建てる

藍をかき混ぜる矢田集落の総代

沖縄で作られた泥藍を灰汁で溶かし、養分を加えました。

微生物の力を借りて藍を染められる状態にするため、pH測定と温度管理を毎日行い、藍を建てていきます。

地図情報

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民活動支援課 活動推進係

〒945-8511

新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階

電話:0257-43-9127/ファクス:0257-22-5904

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年03月22日