令和7(2025)年度の市長随想

このページは、「広報かしわざき」に掲載した記事をもとに作成しています。

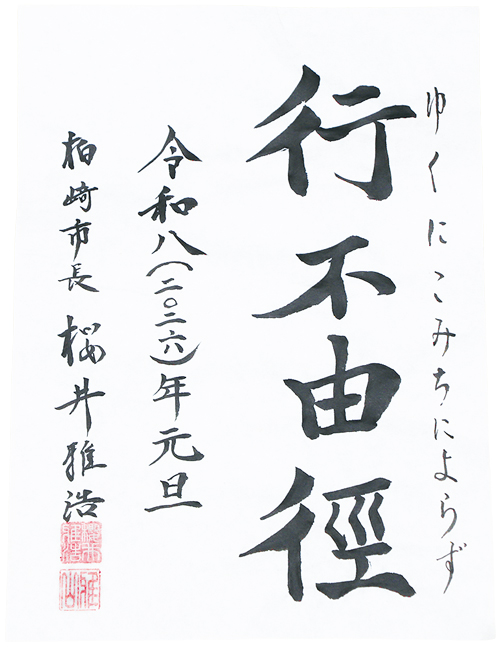

正月のアト・ランダム(2026年1月号)

あけましておめでとうございます。

論語からの引用。

『大漢和辞典』を編さんされた諸橋轍次。

記念館の正面に掲げられたこの言葉を、旧下田村で初めて見た時から自らに言い聞かせてきた。

春迎え 届いた知らせ 旧友の 初孫だとの声弾む

初春に 諸人願う それぞれの 道分かれても 冬陽かな

新雪に赤い実けなげ 我ここにあり

お年玉 世界に届け その心

柏崎 理想を掲げ 現実を行く

日本初 水素発電 平井発

パパママも キッズマジック 無料一番

フォンジェあれ?いつの間にやら ジ(いちゃん)バ(あちゃん) (ボッ・ジョウ)ちゃんセンター

私らの 食べ物どこで? 車無し

いで湯あり じょんのび大崎大広田 無防備ですから「市長!」無し

あっ、市長 賛成反対 駅ホーム

荒海に 米山抱く 赤き橋 長き歴史に 我が志

志 一人一人に 願いあり 風に向かいて門松を過ぐ

神保町のクリスマス(2025年12月号)

東京出張の最中である。

神田神保町にいる。

仕事の時刻まで1時間ほど古本屋街を歩き、悠久堂で1冊、一誠堂で1冊、店先のワゴンに並べてある本を買ってきた。

この辺りは大学浪人時代を過ごした街である。

文字通り朝から晩まで、いや正確に言えば深夜、そして朝まで勉強した。

高校時代、まるまる3年間さぼった勉強を一気に片づけた。

その頃の古本屋街ではビニールに覆われた成人誌を売る店も多くあった。

聖人ではない19歳の私は煩悩に迷わされた。

予備校の授業の合間にそんな本を回してくる輩もいるのである。

ライバルを落とすための高等戦術だったのだろうか。

私が買ったものではなかったと信じている。

また、近くに明治大や日本大といった登山に実績を持つ大学も多かったため、登山用具を扱う店も多かった。

大学に入ったらまず、バイトをして登山靴を買おう、と心に決めていたことを思い出している。

さて、買った本の1冊は『ザヴィエル』。

著者は吉田小五郎、発行は昭和34年である。

ワゴンで見つけ、小躍りした。

びっくりした。

こんな出会いもあるんだ。

吉田小五郎氏は慶応義塾幼稚舎舎長(小学校校長)をお務めになった、キリスト教研究者であり、何といっても柏崎出身、ご実家は花田屋さんである。

『ザヴィエル』

著者:吉田 小五郎、編集:日本歴史学会、出版社:吉川弘文館

今回『ザヴィエル』を読み、日本に初めてキリスト教を伝えた人の苦難やその意思の清らかさを学んだ。

そして、何よりも柏崎出身の著者を誇りに思い、思いがけない本との出会いは少し早いクリスマスプレゼントをいただいた気分であった。

私はキリスト教徒ではないが、プレゼントもケーキも大好きだ。

だが、子どもたちも妻も成人、超成人し、もう何年もクリスマスプレゼントを贈っていない。

さすが神が保たれている町?神保町、「悔い改めよ」と妻の声が聞こえたようだが、空耳であったと信じている。

功労者(広報かしわざき2025年11月号)

先月の市民大運動会、皆さまお疲れさまでした。

私はパン食い競争に出場。

まあまあだった、と思うのだが、競歩みたいだった、という長男の評に肩を落としている。

「あんパン」の元祖は銀座・株式会社木村屋總本店である。

運動会の合間に、特別ゲストとしてお招きした世界陸上メダリストの為末大(ためすえ だい)さんと共に木村光伯(みつのり)社長を柏崎小学校にご案内した。

山岡鉄舟の書「柏崎校」をご覧いただくためである。

これは社長と共に柏崎にお越しいただいた小池敏彦氏が鵜川出身であり、柏崎小学校元校長の堀井重人氏と同級生であることの縁による。

「木村屋」屋号の揮毫(きごう)も鉄舟だという。

鉄舟は幕末、維新の頃の立役者である。

江戸の無血開城は西郷隆盛、勝海舟が有名だが、実際の所は鉄舟が徳川家の名代として折衝にあったことが明らかである。

「朝敵徳川慶喜家来、山岡鉄太郎まかり通る」と大音声を上げ、駿府(静岡)の城に西郷と会うべく乗り込んだという。

鉄舟の文字通り決死の覚悟が西郷の心を動かし、慶喜の身の安全を保障したと記録されている。

鉄舟の人となりがこれまた情の人西郷隆盛をして「金も名誉も命もいらぬ人は始末に困るけれども、そのような人でなければ天下の偉業は成し遂げられない」と賞賛せしめたのである。

ご存じの通り勝海舟の曽祖父は米山検校(けんぎょう)こと男谷(おたに)銀一であり、北条・長鳥出身である。

海舟の父・小吉は勝家に養子に出されていたのである。

鉄舟は明治の御代、天皇に仕えることとなり、行幸にも同道、柏崎にもお越しになられた折、揮毫された。

慶応四年・明治元年・1868年から157年、鉄舟、海舟、二つの「舟」は柏崎の地でまた行き交ったのである。

運動会、維新のみならず何事にも功労者が存在する。

時に裏方と呼ばれ、紹介もされず、という方々である。

心より御礼申し上げたい。

ありがとうございました。

見解の相違?(広報かしわざき2025年10月号)

白露、初秋の笹ヶ峰にいる。

下界は気温29度、こちらは20度である。

標高1,300メートル、今日は雲の上に来ているようで、青空が白い雲や紅葉にまだ早いブナの緑を描くカンバスとなっている。

一方、妙高の山麓は今夏も猛暑、酷暑。

大きなダム湖も底が見えるほどの水位であった。

今年の少雪、少雨の異常を目の当たりとした。

昼食を終え、大きな楡(ニレ)の木陰に寝転がり、読書。

ウトウトとしながら誰にも声をかけられない時間を楽しんでいる。

柵の向こう側では、間もなく麓に下ろされる牛たちが昼寝をしている。

違う空間では、猿の群れが日だまりで毛づくろいをし、日光浴を楽しんでいる。

こんな時にもスマホに連絡がある。

妻は読書の傍ら「近くにおいしいパン屋さん、カフェは…」と調べている。

電波が届くのだ。

令和7年、2025年である。

良い時代であり、困った時代である。

昭和51年、1976年、一中2年生の学年登山は火打山であった。

前日、笹ヶ峰でのテント泊、大雨。

みんなびしょ濡れ、もちろん、私をはじめ中学生は大騒ぎを楽しんでいた。

寝るはずがない。

しかし、翌朝、雨の中、出発。

結果、途中黒沢で引き返し、登頂断念、晴天の柏崎に戻ってきた。

迎えてくださった当時の校長先生がこうおっしゃった。

「勇気ある撤退であった」

今でも鮮明に覚えている。ん?と思っている。

「本日の最高気温は32度、さわやかな一日となるでしょう」と8月、テレビの天気予報。

オイオイ、と言いたくなった。

やはり天候も人間の感覚も表現もおかしくなっている、と思う。

線状降水帯、ゲリラ豪雨、命にかかわる危険な暑さ。

ごく数年前まで聞くことが無かった表現である。

私たちは今や日常的に、何気なく使っている。

風が冷たく、昼寝どころではなくなり、山を下りてきた。

何事も判断の遅れは致命傷となる。

原点(柏崎市陸上競技場100周年祝辞から)(広報かしわざき2025年9月号)

「がんばれ!」

陸上競技場で、拍手と共に掛け声が飛ぶ。

今から50年前、私が中学1年生の頃である。

一中陸上部であった私は初めての柏刈大会、種目1500メートルに出場した。

最後のランナーとなり、スタンドで見守る母に格好良い姿を見せることができなかった。

その頃の競技場のトラックは土であり、水はけをよくするためだろうか石炭ガラがまかれていた。

小学生の頃、私たちは、はだしでそのトラックを走らされた。

今でこそ、足ツボ、ということもあるが、当時の小学生には当たり前だが健康など頭になく、ただ痛いだけであった。

中学生になり、陸上部。

顧問は柄澤 省(からさわ しょう)先生。

私たち夫婦の仲人も務めていただいたり、ご子息夫婦の仲人を務めさせていただいたり、結果、一生のお付き合いとなった。

選手としては全く記録などを残せず、中3になる頃、マネージャーのご指名。

同級生の内山卓己くんは高跳びで全国2位の記録を持つアスリートであった。

彼の身長は186センチメートル、私はまだ155センチメートルくらいだった。

柏刈チームのマネージャーとして国立競技場での全国大会に連れて行っていただいた。

オールウェザーに変わっていたグラウンドには、三中の後藤先生、東中の坂井先生、五中の渡辺先生はじめ多くの先生方。

生徒への指導は熱く、もちろん容赦なかった。

そういう時代だった。

心から感謝している。

一中陸上部、他校同級生、先輩、後輩、共に汗を流したあの競技場。

夏の暑さに漂うゴムの匂い、スタンドの最上部日陰に通り過ぎる潮風。

大会のアナウンス。

3年間切ることができなかったゴールテープ。

ひそかに思いを抱いたユニフォーム姿の女の子。

遠い昔の物語である。

走ることはあらゆる運動、スポーツの原点だと思う。

高校に入り、山岳部へ進んだ私ではあったが、私の原点はまさしく柏崎市陸上競技場である。

ドラマ(広報かしわざき2025年8月号)

「君はうちに入って何がやりたいんだ?」

「はい、『俺たちの旅20年目の再会』を作りたいと思います」

「ほう、ドラマかね。面白いねえ。なるほどね。ところで、君は野球好きかね?」

「はい」

「一応聞いておくけど、どこのファンかな?」

「はい、タイガースです」

「…やっぱり、君、面白い、いや変わっているねえ」

ここで、私のテレビ局入社試験役員面接は終わった。

受けていたのはジャイアンツの系列会社であった。

こんなことで落ちるのは私の実力のなさなのだが、作りたかったなあ、ドラマ。

40年前の話である。

6月まで放映されていた『続・続・最後から二番目の恋』でその頃を思い出した。

本当にいいドラマだった。

主役の小泉今日子さんや中井貴一さんはじめ、豪華キャストがコミカルな会話の中に、還暦、つまり60歳前後の恋愛感情、人間模様をしみじみと差し込んでいる。

定年を前にした不安定を描き出している。

自分自身の存在意義、理不尽、不条理な世の中へのやりきれなさ、いたたまれなさ、冒険、変化へのかすかな意欲、また臆病。

年を重ねることの切なさ、一方滋味とでも表現できるようなもの、寛容。

「大人になったこと」への諦めと責任、覚悟というものさえ見えた。

中井さん演じる「分別のありすぎる大人・昭和の『和平』」と、小泉さん演じる「男前で・ファンキーな・実は昭和の『千明』」の、極めてほほ笑ましい掛け合いバトルの合間に、すべてが織り込まれているのだ。

脚本・岡田惠和(よしかず)さん、うまいなあ。

『俺たちの旅』脚本家・鎌田敏夫さんもそうであったが、誰もが感じる青春時代への郷愁に加え、引きずる痛みなども描いているように思える。

柏崎の中学生、高校生、学生、柏崎で生活している若い皆さんには柏崎の夏を楽しんでもらいたいと切に願う。

個人的には、アベック道路よ永遠に!と訴えるのである。

柏崎の水(広報かしわざき2025年7月号)

米山に向かって歩いている。

今日は野田口である。

複数あるコースの中で一番のロングコースである。

私たち柏崎の大切な水源、赤岩ダム、谷根ダムを南側から写真に収めたかったのである。

柏崎の水道事業は昭和10(1935)年の事業開始から今年で90年の節目を迎える。

草創期の柏崎町長・西巻進四郎氏のことは以前書いた。

今回は中興の祖といってもいい、元柏崎市水道管理者、故・月橋夽氏のことを書きたい。

35年前、私が28歳、市議会議員に立候補したとき、さまざまなアドバイスをいただき、柏崎の水道について教えていただいた。

毎週のようにバイクに乗って「柏崎の体育」「柏崎の福祉」、ご自身の見識をまとめたニュースレターも届けてくださった。

「櫻井君、柏崎の水はなあ…」とくりくりっとした目を正面から私に向け、幾分口をすぼめながら静かに、熱く話をされた。

静かに、熱くなのだ。

「全部歩いた! 全部買った!」

集水域を全て買収し、市有地にするため、計画地の沢という沢、峰という峰、山々を全て踏査したとおっしゃるのである。

加えて、山菜は言うに及ばずイワナ、マムシ、タヌキ、ウサギ、全て食べてみた、とおっしゃるのである。

谷根の方々をはじめとした元地権者の方々にも月橋さんの博覧強記、「野人」ぶりは今でも語り継がれている。

小林治助氏、今井哲夫氏、飯塚正氏、三代の市長にわたって月橋さんの熱意は実を結び、谷根、赤岩ダムが完成した。

集水域全てが開発行為の許されない市有地であり、清らかな水が担保されている水道は全国でも柏崎だけだろう。

自慢である。

月橋さんのDNAを引き継いだ本市上下水道局職員が「柏崎の水」歴史紹介動画を作った。

秀作である。ぜひご覧ください。

今年も冷たくておいしい柏崎の水をお飲みください。

青い鳥(広報かしわざき2025年6月号)

新緑が雨に濡れている。

わが家の裏の小さな森では、コナラの木が二階の窓近くまで枝を伸ばしてきた。

緑を濃くした葉の間には小さな白い花が咲いている。

ヒヨドリが雨宿りに来る。

休日、コーヒーを飲みながらその姿を楽しんでいる。

春はシジュウカラやウグイスも小さな姿で歌声を競っていた。

時折現れるイソヒヨドリはお天気のいい日、石の上で日だまりを楽しんでいる。

イソヒヨドリは青い鳥である。

青い鳥としては川のハンター、カワセミが有名であるが、イソヒヨドリの青はもう少しシックな青だ。

幸せを呼ぶ鳥として知られている。

『青い鳥』、モーリス・メーテルリンクの童話をおさらいしてみよう。

質素な生活だが、父母の深い愛情を受けて育つ兄妹、チルチルとミチルがクリスマスイブの夜、夢を見る。

娘の病気を治してもらいたい妖精の頼みで、二人は青い鳥を探しに出ることになる。

さまざまな冒険を繰り返し、青い鳥を探すのだが、見つからない。

そして、クリスマスの朝、目が覚め、現実世界に戻る。

隣に住む女性がやってきて、兄妹が飼う鳥を、病気で歩けなくなった娘のために譲ってくれないかと頼む。

二人は快くその申し出を受け入れ、鳥かごに目を向ける。

かごの中の鳥は青い鳥に変わっている。

そして、その青い鳥は娘の病気を治し、空へ飛び立つ。

身近なところに幸せがある、という解釈もあり、求め続ける自らの心のうちに本物が見える、という表現も何回か物語の中で現れる。

文豪ゲーテの言葉を思い出す。

「見よ、善きことはまこと近きにあり」

さて、柏崎のわが家。また、ヒヨドリが飛んできた。

イソヒヨドリではない。青くない。

あっ、フンをした。

運の尽きか、はたまた運が付いたのか。

青い鳥よ、プリーズ カムバック!

皆さんの周りにはきっと「青い鳥」がいますよ。

探してみましょうよ。

春の小川と鯉のぼり(広報かしわざき2025年5月号)

春の小川は さらさら行くよ

岸のすみれや れんげの花に(『春の小川』から引用。作詞 高野辰之)

やさしい春の名曲である。

子どもの頃は2番の「えびやめだかや小ぶなのむれに」という言葉に反応していた。

小川にはエビがいるのか!とタモを持って、校区外まで遠征していた。

実は63歳になった今でも透明な川の流れに小魚を追い回す夢を見る。

その川は富士山の麓の柿田川のようで、水中にはバイカモの白い花さえ見えるのだ。

私は柏崎刈羽内水面漁協の組合員、30年選手のアユ漁師である。

子どもの頃の夢を青年になって実現し、未だ現役である。

30歳前後になった3人の息子たちも川で遊ぶ。

甍(いらか)の波と 雲の波

重なる波の 中空(なかぞら)を

橘(たちばな)かおる 朝風に

高く泳ぐや 鯉のぼり(『鯉のぼり』から引用。作詞者 不詳)

こちらは、初夏、薫風さわやかな名曲だ。

健やかな子どもの成長を願うこいのぼりは立派な日本の文化だ。

子どもの頃、父が買ってくれたわが家の大きなこいのぼり。

小さな裏庭で竹の棒に結びつけられたが、隣家が迫っている環境では「高く泳いでいる」姿を見たことはなかった。

竹に巻き付くチクワ状態だった。

大学生になって、やはりこいのぼりは大きな空間でなけりゃ、と考え北アルプス奥穂高岳の頂上で上げたこともある。

その当時、5月の上高地は雪に閉ざされていて、沢渡(さわんど)集落から14キロ、雪をかき分け、釡トンネルを通って、歩いて入ったのだった。

親となって「やはり風に泳がないと!」と家の前の屋根にポールを設置したのだが、今度は風向きが逆方向で、こいのぼりはスルメ状態で窓にへばりついていた。

ウクライナ問題が解決したら、ウクライナ国旗に代わり、国旗、市旗に加え、5月はこいのぼりを市役所前に掲げたいと思うがどうでしょうか。

沈丁花、そしてタンポポ、桜花(広報かしわざき2025年4月号)

沈丁花(じんちょうげ)が咲き始め、その気品ある香りを楽しませてくれている。

結構弱い木であり、少しの雪ですぐに折れる。

結構強い木であり、折れたところをガムテープで留めてあげると再生する。

ガムテープというところが私である。

40年前、東京都杉並区荻窪に住んでいた。

高級住宅街の一角、風呂なしアパート、銭湯暮らしだった。

都会の沈丁花は1カ月ほど早い。

駅まで歩く20分は早春の到来、香りを楽しむ時間だった。

花言葉は「永遠」「不滅」「栄光」だが、実は樹液などに毒があり、少し要注意。

何となく分かる感じもする。もちろん私は花言葉を信じるようなタイプではない。

柏崎の春は大崎の雪割草、高内山のカタクリ、伊毛の大ヤブ椿、西山花三姉妹から始まり、谷根のハナモモと続くのだが、最も身近な野の花となればタンポポということになるのではなかろうか。

誰もが知る、そして、どこにでも咲く強い花である。

大好きである。

今年の冬、積雪3メートルを超えた鵜川、高柳の道端、日だまりにもこれから明るい花を咲かせるだろう。

紅白のカタクリ

ギザギザの葉がライオンの歯(フランス語Dent de lion)に似ていることからダンデライオンとも呼ばれる。

松任谷由美さんの歌で耳にした人も多いかもしれない。

葉が歯に似ていて、少しややこしい。

花言葉「真心の愛」は、花をまっすぐ太陽に向け咲く一途さを表現しているという。

そして、日本において春の花といえば、もちろん、桜。

花言葉「spiritual beauty(精神の美)」と「a good education(優れた教育)」は、アメリカ初代大統領ジョージ・ワシントンが大切な桜の木を切ってしまったことを正直に話した、という例の逸話から来る。

うん、やはり、私(櫻井)にぴったりだ、と調子に乗ったが、私は山桜であった。

さて、花言葉などあるのだろうか。

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 元気発信課 情報発信係

〒945-8511

新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階

電話:0257-21-2311/ファクス:0257-23-5112

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2026年01月06日