令和5(2023)年度の市長随想

このページは、「広報かしわざき」に掲載した記事をもとに作成しています。

今こそ分かれめ(広報かしわざき2024年3月号)

先月、じょんのび村において、連合東京 様に感謝状を差し上げた。

30年にわたり、高柳の各地区において「雪掘り」ボランティアをしていただいていることへのものである。

「ちなみに東京においては雪かきと言うかもしれませんが、柏崎では『かく』のは恥だけで、ホゲルと言います。漢字は放下だと思われます。一応、元国語教師なんで」

と得意になってごあいさつ申し上げた。

直後に高柳の方から修正が入った。

「先ほど市長からは『雪ホゲ』とありましたが、高柳ではさらに雪が深いものですから、下に放つ、ではなく、『雪掘り』なんです。下から上に掘り起こすんです」

全くおっしゃる通りです。文字通り恥をかいた。

70人余りの若い東京メンバーとの歓談は楽しかった。

おもちゃメーカーに勤務の女性がいらっしゃった。

「そういえば東京時代の教え子にリカちゃん人形を担当している女性がいたなあ。確か名前は○○さんだったかなあ?」

「ええっ! 私の会社、私の先輩です!」

「ええっ! ええっ!」

あまりにも偶然、34年ぶりのビックリであった。

本当にうれしい出会いであった。

一転して3月は一般的には別れの季節である。

卒業式は象徴的だ。

高柳小学校は最後の卒業式であり、閉校式もある。私も参列する。

子どもたちも保護者も地域の々の思いもさまざまであると拝察している。

朝夕慣れにし 学びの窓

蛍のともし火 つむ白雪

忘るるまぞなき ゆくとし月

今こそわかれめ いざさらば

ご存じの通り「仰げば尊し」結びである。

「今こそ分かれ目」と勘違いしていた期間もある情けない元教師だが、正しい意味「今こそ別れましょう いざさらば」をかみしめている。

涙と共に新しい出会い、可能性に向かう凛とした決意が存在すると信じながら。

ウルトラマンティガ(広報かしわざき2024年2月号)

元日の地震、被害に遭われた皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。

いよいよ不確実な時代、予測不能な時代になってきている。

地震、航空機事故、高温、豪雪、豪雨、気候変動の激しさ。

対応は好むと好まざるに関わらず、急がなければならない。

Time is money.( 時は金なり) という言葉からTimeis life.(時は命なり)という時代に変わってきている。

さて、私は今から25年ほど前、我が子たちと共に「ウルトラマンティガ」を見ていた。

最終回近く、その「ティガ」が怪獣との戦いに敗れ、海に没したとき、大人たちはもうだめだ、とあきらめた。

しかし「僕が」「私が」と世界中の子どもたちが光となって「ティガ」を復活させるという場面があった。

私はいたく心を打たれた。

「もうウルトラマンにはなれないね」

「人間はみな自分自身の力で光になれるんだ」

ヒロインのレナと、最後の戦いに勝利し、ウルトラマンから人間に戻ったダイゴの会話である。

吉野弘さんに「早春のバスの中で」という詩がある。

お母さんになる若い女の人が生まれてくる赤ちゃんのために白い小さな毛糸の靴下を編んでいる光景を描写したものである。

吉野さんは「まるで彼女自身の繭の一部でも作っているように」と書いた。

そして、こうまとめた。

「彼女にまだ残っている少し甘やかな「娘」を

思い切りよくきっぱりと

繭の内部に封じこめなければ

急いで自分を「母」へと完成させることができないとでもいうように 無心に。」

著しい出生数の減。私たち自身が「光」となるため、封じ込めるものは何か?

必要なものは何か?

地震で津波警報が発令されたときは、基本的に歩いて高台、避難場所へ!

ドイツの心・柏崎の光(広報かしわざき2024年1月号)

令和6(2024)年、明けましておめでとうございます。

昨年11月、ドイツを訪れた。

ノスタルジー(郷愁)めいたものを残しながらも、脱原発を実践している工業国。

ベルリンの壁が壊され、東西が統一されてから早いもので34年目を迎える。

前首相は東ドイツ出身、物理学者メルケル氏である。

移民、経済、エネルギーそれぞれの施策において決然と断を下した。

現在、再生エネルギーによる電源は50%を超えている。

以前は原発による電力を隣国フランスから輸入、というイメージも強かったが、2022年、そのフランスでは多くの原発に不具合が見つかり、電力が不足し、ドイツから供給を受けた。

フクシマ後、脱原発、再エネに舵を切り、環境意識の高いドイツだが、石炭など火力発電にも依然頼っているという厳しい現実は日本と同じ。

訪れた自治体で、移民が多いこと、所得が上がってこないこと、原発という地域電源が失われたので、数百キロ離れた北部から風力による電力供給を受ける計画であることなど率直なところを伺った。

5年前にプライベートで訪れたのはワイマールである。

人口6万人余り、大きくはない。しかし、品格を感じさせる町であった。

その名を冠し当時最も民主的と言われた憲法。

古くは作曲家バッハが過ごし、文豪であり政治家でもあったゲーテ、劇作家シラーなどが活躍したドイツ古典派の拠点。

街の各所にはゲーテの格言が記されている。

「古いものを誠実に守る心 新しいものを正しく捉える心を育てよ」

「もっと光を」

ゲーテが残した最後の言葉だといわれています。

誰もがそう願います。困難な時代です。

現実を見極め、理想を求める。

今年一年、皆さんと共に柏崎の光を見いだしていきたいと思います。

何卒よろしくお願いいたします。

挑戦(2023年12月号)

晩秋の日差しを受け、桜の葉の深紅、ケヤキの黄葉が舞う。

ここは京都、小さな公園の片隅である。

サングラス姿、英語を話すアメリカ系、台湾・中国系のお父さんたち。

また老夫婦だろうか、男性は車椅子の女性を気遣いながら、別の男性と声を交わす。

「きばりや」「おおきに」

そこにスケートボードに乗った栗毛の女の子がさっそうと登場した。

京都はコスモポリタンシティなんだ。

伝統と歴史。

この都市は遷都から1230年を過ぎ、いまだ新しい。

数々の挑戦、勝利、敗北があり、さまざまなものを拒否し、また多くを受け入れてきた。

私も過日、ささやかな挑戦を試みた。

朝5時自宅を出発、5時30分米山吉尾口を登り始めた。まだ暗い。7時頂上。

下りて車を走らせ、南条口から八石山。

続いて、高柳・磯之辺口から黒姫山。

三山を一日で登ってきた。

ガクガクになった膝をじょんのび村の温泉で休め、家に帰り夕方5時であった。

長年の宿題だったが、できた!

原子力発電と再生可能エネルギーの両立。

現実を見る、理想を追う。

柏崎だけができる壮大な挑戦。

北海道、青森、秋田などで作られた洋上風力発電による電力を海底直流ケーブルで送電、柏崎に揚陸、東京首都圏へ送電、柏崎、県内での利用。

脱炭素電気料金の軽減、環境関連産業を育成。

5年ほど前から各方面へ働きかけを行い、勉強を重ねてきた。

ぜひ、柏崎において揚陸をとアピールしてきた。

9月22日、電力広域的運営推進機関によって日本海側洋上風力発電による電力(200万キロワット)は「新新潟幹線または南新潟幹線による送電が有力である」と明示された。

二つの幹線は柏崎から東京関東圏への送電線である。

もちろんまだ確定ではない。

だが、ようやくここまできた。

柏崎の挑戦である

男子化粧室(2023年11月号)

男子化粧室のサイン

出張が重なる。

毎週のように東京に行くのだが、最近気付いたことがある。

新幹線車両内に「男子化粧室」表示があった。

もちろんトイレのことであるが、やはり少し考え込んだ。

今年も柏崎商業高校同窓会の東京支部総会にお招きいただいた。

市内高校同窓会の東京支部からはそれぞれお招きいただくが、商業のものが規模的には一番大きい。

会場である下町のホテルに向かう道すがら、4人の小学生が何か話している、もめている光景に出くわした。

女の子が3人、男の子が1人である。

大事に至ってはいけないと思い、近くの店先で買い物をするふりをしながら話を聞いていた。

誰かが代表して何か勇気ある行動を取らなければならないようである。

女の子たち 「○○、あなた男なんだから行ってきてよ!」「そうよ」

男の子「先生が男だから女だからって言っちゃダメだって言ってたよ」

結末がどうなるのか気になったが、約束の時間が近づき、商業の同窓会に向かった。

その柏崎商業高校は、柏崎農業高校、柏崎常盤高校被服科と共に統合され、柏崎総合高校になったのは皆さまご承知のとおりである。

商業の校舎は柏崎翔洋中等教育学校のものとして使われ、その翔洋は新潟県から令和8(2026)年度に生徒の募集を停止する方針が示されている。

「クマが洗面所に立てこもったんだって!」「ん? クマがなんで洗面所に⁉」

「アジア大会で優勝だって!」「クマがアジア大会で優勝?」

「あっ、クマの話題はもう終わった!」「……」

よくある我が家の会話である。

いつの間にか話題が変わっている。

自分の意識と他人の意識において齟齬があり、スピード感に違いがある。

今まで当たり前であったものが、当たり前でなくなっていく時代である。

違和感を持っていたことが普通になっていく時代である。

加えてそのスピードは著しく速い。

その良し悪しに関してもさまざまな考えや認識があろうけれども現実である。

私も化粧を始めようかしら。

味覚復活・「ひとはこ図書館」(2023年10月号)

新型コロナウイルスに感染したことは前回お知らせしたが、後遺症について少し触れておきたい。

感染後5日間の自宅療養、6日後から職務に復帰、7日後から自宅に帰っての晩酌を復活させた。

猛暑、待ちに待ったビールであった。

40年間ビールを飲み続けているが、今まで飲んだ中で一番まずい、日本語としてはおかしいが最高にまずいビールであった。

8日目も同様であった。

みそ汁やごはんや納豆はおいしいのである。不思議であった。

「要は日頃飲みすぎなのよ!」とは妻の言葉である。

(おのれ、いざという時お菓子がまずくなるぞ!)

と心の中でつぶやく。(いやいや、5日間お世話になりました。)

9日目から味覚は復活した。

日本酒の旨味もしみじみと味わえるようになった。

天下を取ったような気分であった。

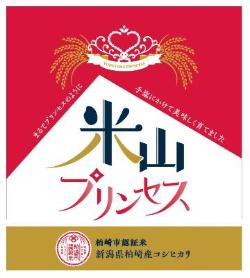

さて、秋を迎えてサンマは高く、やせていて手が伸びないが、新米はおいしい。

私も誤解していたのだが、一等米と二等米は見かけの問題だけであって、味は変わらないそうだ。

柏崎が誇るコシヒカリ「米山プリンセス」は一等米で、食味値85点以上のものを認証するので確実においしい。

値段は高いが、贈答品やハレの日のごはんにぜひお勧めする。

9月、古米であるプリンセスを食べたが、やはり他とは違いおいしかった。

読書の秋は、14日(土曜日)、「ひとはこ図書館」ソフィアセンター(市立図書館)でお楽しみください。

まず、柏崎木材協会のご協力で柏崎産木材を使って小さな本箱を作る。

その本箱に自分で選んだ10冊の本を入れ、飾り付け、展示するというイベントだ。私も参加する。

「あの人のはどんな本棚になるんだろう」とちょっと興味がそそられる。

味覚は戻ったのだが、ペンの動きはいまだ戻らず、今月のまとめは環境川柳でご容赦を。

- 30度 ああ涼しいね 異常です

- 風力も 空回りかな 馬頼み

- EVも その電力は 石炭で

- アラ大変! イワシサンマも 高級魚

高温・高熱を考える(2023年9月号)

新型コロナウイルスに感染し、8月上旬、5日間公務を休ませていただきました。

ご迷惑、ご心配をおかけし、誠に申し訳ありませんでした。

感染2日目、熱帯夜。高熱にうなされ、立ち上がった瞬間立ちくらみがし、倒れ込みました。

鼻をしたたかに打ちました。

「大丈夫? 鼻折れてない? 救急車呼ぶ?」と別室の妻が驚く。

「たぶん大丈夫」

自業自得です。鼻っ柱が強い本領は発揮されたわけですが、傷は負いました。

40度を超えた体温は3日目には平温に戻り、のどの痛みも無くなりました。

3年半後の今かかるのではなく、もっと早くかかっておけば良かった、とも思えました。

夏の異常高温、体の高熱。

特にご高齢者にとってみればかなりの負担になるはず。

聞いているのと実際に体験するのとでは格段の違いでした。

罹患(りかん)者のためにもっとできることが無かったのか。

3年半、市民の皆さんには最善の注意を払い、罹患防止に努めていただきました。

ありがとうございました。

当の私は、一応の締めと考えていたぎおんの花火で緊張が解けてしまったのかもしれません。

忸怩(じくじ)たる思いです。

さて、この夏、初秋、気温36度、38度。

どうしたものだろうか。

あまりにも暑すぎる。

国連のグテーレス事務総長は

「The era of global warming has ended and the era of global boiling has arrived.」

(地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した)

と語っている。

萩の花

秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ 驚かれぬる(藤原敏行)

百人一首に歌われてきた秋の風であるが、現代では早い時期から来襲する強烈な台風となり、野分(のわき)という情緒ある言葉を誰も知らないものとなってしまうのではないか、と心配している。

いずれにせよ気温、体温がその高さを争うという事態は決して見逃してはいけない異常である。

夏の『フォレスト・ガンプ』(2023年8月号)

小島・イボ山のアジサイ

平成2(1990)年8月3日、私はネパール・カトマンズ、1泊500円のゲストハウスにいた。

16歳の青年シャキヤが朝刊「ライジング・ネパール」を片手にやってきた。

「イラクがクウェートに侵攻した!」

湾岸戦争が始まった。

柏崎に戻り、33年が経ち、久しぶりに1995年公開の映画『フォレスト・ガンプ』を観た。

「あまり賢くない」が、特別で、しかし純粋な人生を「走った」男の物語である。

演じたトム・ハンクスのモノローグが「美しく」、ベトナム戦争をはさんで、恋人、親友、上司である隊長、そしてママの言葉が縦糸、横糸綾なす。

「前に進むには過去を捨てなさい」

「人生は運命か、偶然か」

「僕は疲れた。家に帰る」

と映画は最愛の女性との短い結婚生活を描き出し、エンディングに向かう。

繰り返し観てきた黒澤明監督『白痴』で主人公が障がいを負うことになったきっかけは戦争であった。

邪悪なものが純真さを導き、多くの人を魅了し、同時に悲しみをもたらした。

『ディア・ハンター』も好きな映画だ。

ベトナム戦争の狂気、残したトラウマ。

劇中で流れる曲「君の瞳に恋してる」からは本来の明るさ、テンポは感じられず、哀感さえ漂っているようであった。

昨年来のウクライナ情勢も現実である。他人事ではない。

日本は約80年前、戦争当事者となり、尊い命が奪われ、奪った。

満州柏崎村という胸の痛む歴史もある。

私、私たちがよく考えなければならないと思う。

さて、『フォレスト・ガンプ』のママによれば「人生はチョコレートの箱のようなもの。開けてみないとわからない」そうだが、我が家では私が開けたときには既に空っぽである。

でも懲りずに開けている。

どっち派?(2023年7月号)

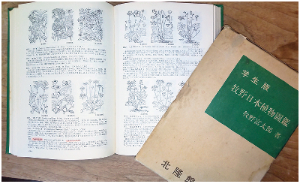

『学生版 牧野日本植物図鑑』牧野富太郎 著(北隆館)

子どもの頃、夏休みの宿題、自由研究は植物採集、植物派だった。

チョウやカブトムシ、クワガタを追い回す昆虫派ではなかった。

5年生の頃、胴乱を買ってもらった。

採集した植物を家まで持ち帰るためのものである。

そう、現在放送されているドラマでモデルとされる植物学者、牧野富太郎博士が持っているものである。

大人用だったので、その当時身長150センチメートルもなかった私は山野を引きずり、すぐに壊れた。

新種の発見以前の問題である。

食事の好みで言えば、魚。

サクライは弱肉強食の肉食獣だと思われているのかもしれないが(確かに時々無性に肉が食べたくなる)、自前の出刃、柳刃包丁を持ち、魚をおろす由緒正しき魚派である。

学生時代、イカの塩辛を作ったほどのものである。

よくある話だが、冷蔵庫に保存した残りは始末に困るほどの異臭を放ち閉口した。

30年来の内水面漁業協同組合員であり、川漁師なのだが、今月、友人に案内され、海に出る。

新潟漁業協同組合柏崎支部が鯛、ヒゲソリダイに続きブランド化を目指すアラ漁に同行する。

柏崎のおいしさを売り込む魚派である。

エネルギーの世界では、制限付き原発・再生可能エネルギーどっちも派である。

日本のエネルギー事情、気候変動による激甚災害頻発、世界で類を見ない地震大国であること、使用済み核燃料のバックエンド問題を考えたとき、脱炭素エネルギーである原子力は制限的な利用が現実的。

しかし、そこにとどまらず、太陽光、北海道・東北洋上風力からの海底直流送電、水素エネルギーも柏崎の可能性、産業構造に組み込みたい。

今年、西長鳥、鯨波で太陽光発電が始まり、安政町などで大規模蓄電池設置計画が動き出す。

ちなみに私はお酒も好き、スイーツも好き、辛党であり、甘党だ。

これもどっちも派である。

風に吹かれて(2023年6月号)

「あれっ? 市長じゃないの?」

「動かないよ。生きてるよね?」

鯨波・東の輪「御野立公園」でベンチを背もたれに海を眺めながら、村上春樹氏の新作を読んでいたのだった。

誰も来ないだろう、と思っていたのだが、3組の歴史ファン?が通り過ぎた。

その中の1組のヒソヒソ話である。

連休の一日、帰ってきた三男を含め、それぞれ用事があり、私1人取り残された。

置いてけぼりである。

涙を流しながら小さなリュックにコーヒーの入った水筒、缶ビール、柿の種、ウインドブレーカー、本も入れ、1人歩き始めたのだった。

途中柏崎港「夕海」に立ち寄り、番神の畑で草刈りをしながらなので往復9キロメートル、約5時間「大人の遠足」である。

ご承知の通り、御野立公園は戊辰戦争の一場面を形成した。

新政府軍と幕府軍がそれぞれの理想と現実に悩み、戦火を交えたのは約155年前である。

村上春樹氏のテーマは「私」と「影」であり、意識と無意識のパラレルワールドである。

そして、その交差ではないか。

図らずも御野立公園がその読書にふさわしいように思えたのだった。

別の日も同様で、涙と共に車で「道の駅風の丘米山」に向かった。

タニウツギの花に熊蜂がにぎやかである。

海と米山を左右に、風に吹かれ、コーヒー、チョコレートを口にしながらページをめくる。

今度は誰も来ない。

私の読書には誠に好都合なのだが、道の駅としては困ったものである。

米山大橋は昭和42(1967)年に完成した。

以来60年近く、市外からのお客さまを最も集めるエリアである。

米山の緑、海の青、橋脚の赤は自然と人工物の美しき交差である。

8号線を挟み、国、民間、市、歴史、伝統、コレクション、防災、大人、子ども、センス、新たな「パラレルワールド」を計画中である。

タカラヅカ(2023年5月号)

元タカラジェンヌ・月組組長 越乃リュウさんから、柏崎が誇る最高級コシヒカリ「米山プリンセス」の広報の一端を担っていただくこととなった。

偶然米山プリンセスを召し上がる機会があり、そのおいしさに感動されたことがきっかけであった。

大変名誉である。

宝塚の公演を見たこともなく、女性が憧れる世界、と認識し縁遠いものであったが、遠い昔、関わりが1回あった。

38年前、東京で教員をしていた時、ある生徒の母親を学校にお呼びしたことがあった。

「あーら、せんせー♪、せんせー♪ 私どもの娘がー♪ 何かー♪」とあでやかに登場された。

私は23歳、青年教師。

正にオーラというものはこういうものなのか、と圧倒され、私は「いえ…、いやあ…」周りの先輩教師たちからの「あなたダメねえ」という視線が恥ずかしかったのである。

お母さまは元タカラジェンヌ、お父さまは世界的なアーティストであった。

今回、妻に「タカラヅカって憧れるものなのか」と何気なく聞いてみた。

「うん、やっぱり格好いいじゃない、実は、…」

「えっ、えー♪、えー♪」と驚きすぎ、以後長い沈黙が続いた。

ところがその人気の高い宝塚音楽学校でさえ、少子化の影響か、受験倍率そのものは毎年下がってきていると聞いた。

柏崎市は今年10月から給食費を除く保育料を1歳児から無料とする。

子ども一人当たりに振り向ける市単独補助は医療費、教育費含め県内でも随一のものになる。

屋内遊び場の充実も検討を始めた。

学力も国、県平均の3ポイント上を目指す。子育て、教育環境を充実させ、タカラジェンヌのみならず子どもたちの可能性をより大きなものにして差し上げたい。

子どもたちが抱くさまざまな夢や憧れは親の想像を超える。

柏崎市は応援する。

キクザキイチゲ(2023年4月号)

陽光きらめく中、冬枯れからわずかに緑の萌芽を抱える雑木林を歩く。

残雪の沢筋には遅れたフキノトウが目立ち、木陰にはキクザキイチゲやショウジョウバカマの白、青、ピンクが点在する。

イカリソウやオウレンもエレガントである。

そして、である。

猟友会の手を逃れたイノシシが掘り返した穴がそこここに目立つ。

耕したかと思われるほどである。

本当に雑食性らしい。

20年ほど前まで柏崎にイノシシはいなかった。

イノシシにも言い分があって、俺たちだってここまで来たくて来たんじゃない。

こんなに足の短い俺たちは深い雪の中を歩くには不自由だ。

「オンダンカ」で雪が少なくなって、行動範囲が広くなったのさ。

おまけに「リョウシ」も「コウレイカ」で俺たちになかなか弾が当たらないのさ。

いつも「あっ、さあさ」なんて言ってるぜ。

ここまで言われて引き下がる猟友会ではない。

このところ数年、総がかりである。

おかげさまで個体数は確実に減ってきている。

さて、人間の仕業が人間に被害をもたらし、人間が始末をする。

いったい私たちは何をしているのだろう。

平和を祈り、戦争をする…と、イノシシの焼き肉を食べるのである。

極めておいしい。

セリ、浜辺のボウフウなど香草もおいしい季節である。

東京生まれ、東京育ちの妻が言う。

「やっぱり雪が降らなきゃ、みんなおいしくならないのよ」「だいたい5センチ、10センチの雪で大騒ぎの東京っておかしいわよ」

柏崎に来て30年、一丁前である。

昨年12月の豪雪からまだ3カ月ほどしか経っていない。

そして、この冬は例年に比べ小雪であった。

コロナの季節は3年が過ぎた。

私たちは忘れがちである。

キクザキイチゲは環境によって白花であったり、青花であったりする。

何が要因なのだろうか。

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 元気発信課 情報発信係

〒945-8511

新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階

電話:0257-21-2311/ファクス:0257-23-5112

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年03月05日